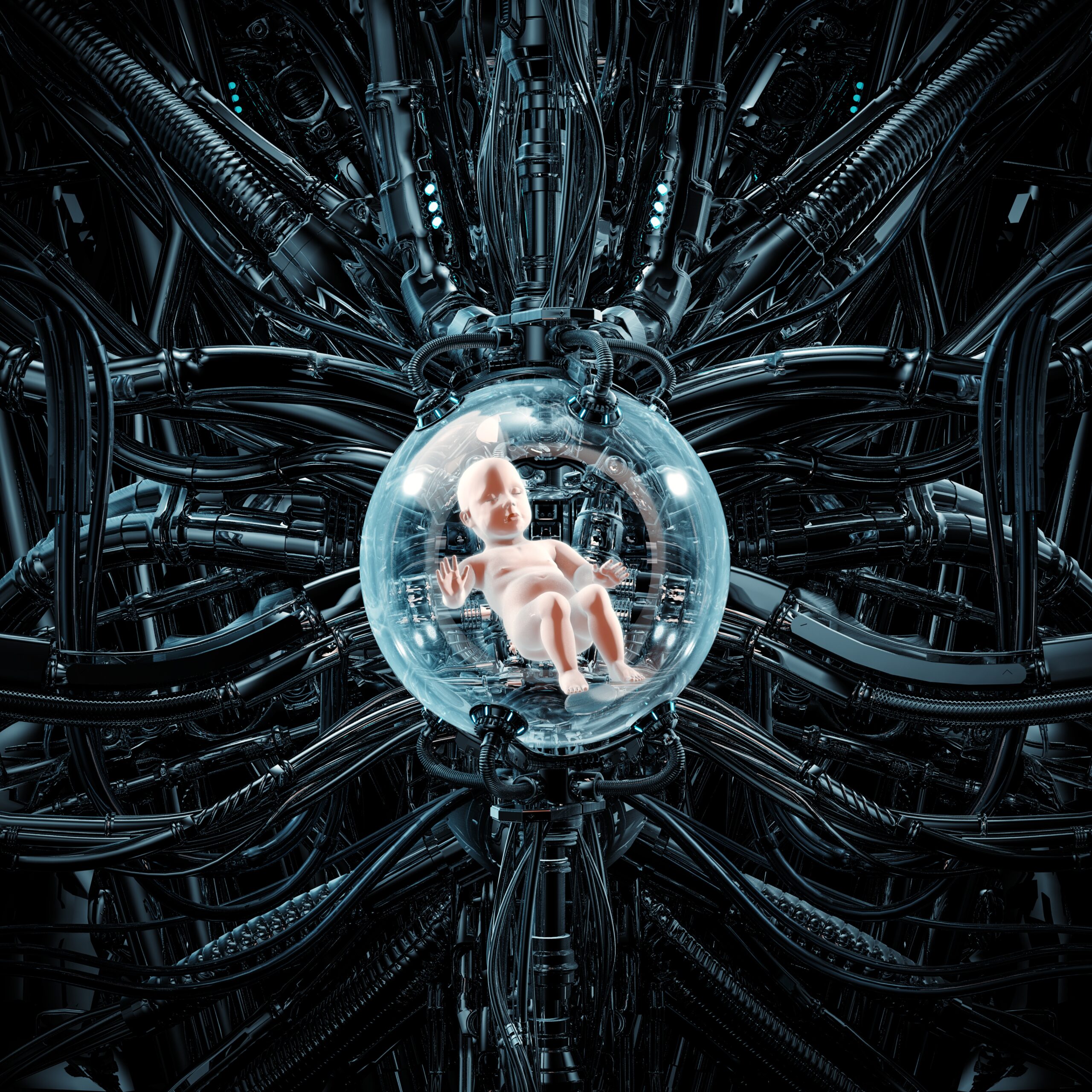

Le Japon vient de franchir un cap historique en annonçant la mise au point du premier utérus artificiel pleinement fonctionnel au monde, une prouesse médicale et technologique qui pourrait bouleverser la médecine reproductive, la néonatologie et, plus largement, la conception de la parentalité au XXIᵉ siècle. Conçu pour reproduire fidèlement les conditions d’un utérus naturel, cet appareil est capable de permettre le développement complet d’un embryon jusqu’à terme.

Une avancée médicale majeure

Les premiers tests menés sur des modèles animaux auraient démontré la capacité de cet utérus artificiel à soutenir la croissance d’un fœtus dans un environnement contrôlé, avec un apport en oxygène, en nutriments et une protection immunitaire similaires à ceux fournis par l’organisme maternel.

Deux applications principales se dessinent déjà :

- Améliorer la survie des grands prématurés, qui représentent encore un défi médical majeur avec des taux de mortalité et de séquelles importants.

- Offrir une solution aux femmes souffrant de pathologies empêchant la grossesse, ou à des couples pour lesquels la gestation est médicalement impossible.

Si la promesse médicale est immense, la technologie n’en demeure pas moins en phase expérimentale. Son usage clinique nécessitera des années de validation, de tests et d’encadrement réglementaire.

Des enjeux éthiques et sociétaux considérables

L’annonce japonaise relance avec force les débats sur la maternité et la parentalité. En permettant théoriquement à un enfant de naître sans grossesse naturelle, ce dispositif soulève de multiples interrogations :

- La maternité sera-t-elle dissociée de l’expérience physique de la grossesse ?

- Quelle place pour la parentalité biologique et sociale dans un tel contexte ?

- Quels garde-fous contre des dérives, telles que la gestation “sur commande” ou la marchandisation de la vie humaine ?

Les philosophes, bioéthiciens et juristes sont déjà mobilisés, rappelant l’importance d’un encadrement strict afin d’éviter des inégalités d’accès ou des usages contraires aux valeurs fondamentales de dignité humaine.

Un marché potentiel colossal

Au-delà de la dimension médicale et morale, l’utérus artificiel ouvre une nouvelle frontière économique. Le marché mondial de la procréation médicalement assistée, estimé à plus de 40 milliards USD en 2023, pourrait connaître une croissance exponentielle si cette technologie venait à être commercialisée. Les pays pionniers, comme le Japon, pourraient attirer des investissements massifs dans la biotech, la robotique médicale et les infrastructures hospitalières de pointe.

Pour l’Afrique, cette avancée pourrait avoir plusieurs impacts :

- Accès à terme à une technologie révolutionnaire dans la prise en charge des prématurés, qui restent un enjeu de santé publique majeur.

- Nouvelles perspectives pour la recherche médicale africaine, si des partenariats sont créés avec des instituts japonais et internationaux.

- Débat éthique renforcé sur l’acceptabilité culturelle et sociale d’une telle innovation, dans des sociétés où la maternité garde une forte dimension symbolique et communautaire.

Une révolution encore en devenir

L’utérus artificiel japonais pourrait devenir à la médecine du XXIᵉ siècle ce que la fécondation in vitro a été dans les années 1970 : une rupture scientifique suscitant d’abord la controverse avant de s’imposer comme une pratique courante. Mais l’histoire est encore à écrire.

La prouesse japonaise n’est pas seulement un jalon scientifique : c’est une invitation à repenser nos sociétés, nos valeurs et nos choix face à l’émergence d’une technologie qui touche au cœur de la condition humaine.

Cette innovation incarne à la fois l’audace scientifique et les dilemmes éthiques de notre époque. Elle place le Japon en pionnier d’une révolution biomédicale mondiale qui pourrait redessiner la frontière entre la nature et la technologie.